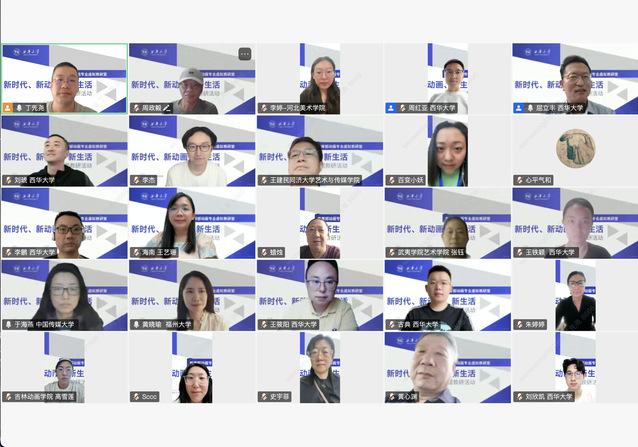

2025年9月26日上午,由教育部动画专业虚拟教研室和西华大学联合主办,西华大学美术与设计学院承办的“教育部动画专业虚拟教研室线上教研会”在线上顺利举办。会议以“新时代、新动画、新生活”为主题,5位专家围绕主题进行了广泛深入的探讨,吸引了来自全国各地高校100余名师生积极参与。

本次会议开幕式由西华大学美术与设计学院党委书记屈立丰教授主持,教育部动画专业虚拟教研室负责人、教育部动画与数字媒体专业教学指导委员会秘书长、中国传媒大学动画与数字艺术学院党委书记黄心渊教授代表主办方致辞。

在论坛环节,第一位演讲嘉宾是来自中国传媒大学动画与数字艺术学院的于海燕副教授,她以“动画专业学生毕业创作中的‘新时代、新动画、新生活’为题,分享了教学实践中的一系列探索与认识,从学生主体的视角总结了近年来学生在动画创作过程中的一些变化,分析了时代变化在大学生群体中的影响,以及大学生在毕业作品中折射出的创作观念、视角与时代特色,并结合中国传媒大学动画与数字艺术学院学生作品分享了学生毕业创作在题材、内容、主题等角度发生的一些改变,讲解深入浅出、生动直观,为广大师生带来新的认知与启发。

第二位演讲嘉宾是来自福州大学厦门工艺美术学院的黄晓瑜教授,她以“非遗特色驱动下的闽派动画专业教学探索”为题进行了分享。福州大学厦门工艺美院数字媒体艺术系将“闽文化传承”作为专业教育中的重要着力点,围绕“专业本色、非遗特色、思政底色”的三色教学理念,以潜移默化的方式将福建非遗文化的现代传播目的与动画表现手法相结合,打造富有福建地域特色的优秀动画作品,培养发扬中华文化的新时代卓越动画人才。通过从福建民俗、非遗文化到动画艺术表现的引导,推动闽地文化的动画创新传承方式,推进闽地动画专业教育的创新发展模式,充分体现高校艺术教育的“育人”宗旨。这一实践总结也为广大师生就如何结合动画媒介与自身地域特色进行具有地域特征的动画教育与文化传播提供了新的借鉴。

第三位演讲嘉宾是来自同济大学艺术与传媒学院的王建民教授,他以“艺术疗愈与数字媒体教学实践”为题进行了总结与分享。该报告聚焦艺术疗愈的一系列发展与实践,系统梳理了艺术疗愈发展和学科融合实践路径,回顾了中西方艺术治疗的发展历程,指出艺术疗愈正从传统表达形式向AI、VR等沉浸式技术拓展。该团队通过构建“艺嘉楼”实验空间、开发VR自然疗愈景观与交互式动画作品,探索了艺术疗愈在心理健康、公共空间设计、孕产妇情绪调节等场景中的应用,并总结了艺术疗愈的七大特征,介绍了多项国家级教材、竞赛与研讨会成果,推动了“艺术+心理+技术”的跨学科融合,拓展了美育与社会心理服务的新边界。

第四位演讲嘉宾是来自西华大学美术与设计学院的刘琥副教授,他以“成都动画生活的玉林切片”为题进行了分享。报告结合刘琥老师自身动画教育实践,以玉林生活与动画发展为视角,回顾了近年来“帧循环”动画工作室落地玉林的大致历程与项目实践的具体发展思路。在动画实践方面,“帧循环”动画工作室采取用动画赋能社区营造、以动画为媒介结合党建宣传、出版物、周边文创寻求发展机遇、通过社区共建建立圈层活动与带动社区参与以及与品牌商合作等一系列方法,有效地拓展了动画实践与教育的应用场景,有力地宣传了动画这一生动、灵活的艺术媒介,聚拢了一批动画业界人才。同时,刘老师还分享了建立动画短视频账号的一系列经验,结合具体案例,分析了提升动画影响力的一系列措施,提出当代动画教育工作者应利用好这些自媒体平台,有效地为动画发展提供新的力量。

第五位演讲嘉宾是成都A4儿童艺术馆馆长李杰,他以“iSTART:孩子们的行动剧场”为题分享了近年来A4儿童艺术馆以动画为媒介在儿童美育方面的实践。报告总结了如何在新的AI技术背景下,回应儿童高质量发展在儿童自身,以及家庭、学校与社会的需要,并通过看见儿童,理解儿童,鼓励与支持儿童主体的多元化表达与社会实践,与儿童共建连接家、校、社的社会美育网络,帮助儿童在生命力与创造力培育,社会适应力与合作精神等方面的协同发展。李馆长还结合自身与团队10余年与近30000名儿童,数千名艺术家,跨领域学者,多元共创者策划的iSTART儿童艺术节,分享了大量真实案例与思考,给参会者带来了新的思考维度。

本虚拟教研室会议以探索培养适应和满足新技术、新环境、新媒介、新产业、新场景、新需求等各种新挑战的新时代动画人才模式为目标,围绕研究和适应学生学情的新变化、革新教学观念的新做法、夯实课程建设与课堂教学、提升教师产学研用相结合的热情和水平、扩展动画和数字媒体的教学与应用场景、创新教研新形态、广泛开展交流合作和资源共享的新动能等问题展开了深入探讨。

未来,西华大学将继续发挥自身资源及平台优势,增强动画专业跨区、跨校、跨学科的联动,为促进教育部动画专业虚拟教研室建设教学研究与改革实践的教师学术共同体作出贡献。